|

<1> |

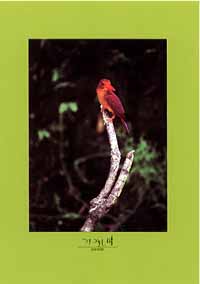

写真:濱田康作(康作Eyes/カメラのはまだ発行の絵葉書より) 文:一寸見洋 |

島の人々は、余韻の残る海の別れを背負って生きる

島の人々は、余韻の残る海の別れを背負って生きる

ボーッ、ボーッ。 真っ白な定期船が、ゆっくり岸を離れていく。赤、青、黄色のテープがふあっと風に舞う。 「元気でね」 「元気でね」 別れの声も、風に乗ってテープのように舞う。 千代さんは手を振る。ときどき、大きなタオルで目頭を押さえながら、船上の健太郎に向かって、ちぎれそうになるほど手を振っている。 船を利用する海の別れは、飛行機を利用した空の別れに比べ、なかなか切れない。余韻を引きずる。去る人と見送る人の見詰め合う時間が長い。 「・・・・・」 「・・・・・」 千代さんも健太郎も声が出ない。視線と胸の内でしきり会話するだけ。思いの数々がぐるぐる渦を巻き、胸を締め付ける。何かひと言でも口にすると、たちまち涙がこぼれそうで、唇をぴったりと閉じたまま、ただ手を振っている。 千代さんが見えなくなった。島も小さくなり、水平線に消えた。健太郎はじっと見つめる。千代さんのたたずむ岸を見つめる。 千代さんも見つめている。船上の健太郎をじっと見つめている。 島は海と結び合って暮らす。島で暮らす人々は、みんな余韻の残る海の別れを背負って生きる。船が岸から遠ざかり、テープが切れ、会話が聞こえなくなり、お互いの姿が見えなくなっても、余韻は海を伝わって残る。海が二人をつなぎとめている。 あしたに向かってへさきを進める船の上で、健太郎の思いは過去へ向かう。千代さんやサンゴの海と暮らした日々が、水平線の上で寝転ぶ真綿のような雲の画面に映し出され、ひとこまひとこまが早送りされていった−。 |